🍓いちご農家の私が見た「お米価格高騰」の裏側 ~農業って、誰のものなんだろう~

普段は甘いいちごに囲まれて、季節の移ろいと共に自然と向き合う日々を送っていますが、今回、あるテレビ番組で話題になった「お米の価格高騰」に関する討論を聞いて、いてもたってもいられず、ブログを書いています。

なぜいちご農家の私が「お米」について語るのか。不思議に思う方もいるかもしれません。でも、農業に関わる者として、この問題は他人事ではないし、根っこの部分で「すべての農家」に共通する課題が見えてきたからです。

備蓄米と価格の謎。誰のための農政か?

ニュースの中で特に印象に残ったのは、「政府の備蓄米」が出し惜しみされているという話でした。

コメの価格が14週連続で値上がりし、ついに5kgあたり4210円。私も日常的にスーパーに買い物に行きますが、ここ最近は本当に高くなったと感じます。でも、報道を聞いて驚いたのは、「安いお米」は実は備蓄米で、出回っていないだけで在庫が100万トンもあるということ。

農家として、これは信じられない現実です。

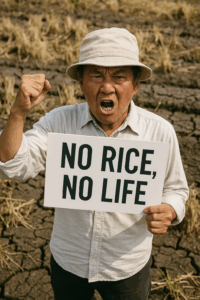

お米が高騰しているのに、「あるのに出さない」。それが本当に国民のためなのか、農家のためなのか。いや、もはや誰のための農政なのかすら分からなくなってきました。

一農家から見た「供給のコントロール」

番組内では、在庫を抱えて価格を維持しようとしている業者や構造の話も出てきました。お米に限らず、私たち果物農家も、「価格の乱高下」は大きなリスクです。

いちごは生鮮品で保存も効かないため、「採れすぎて価格が暴落する」といったことが日常茶飯事です。だから、価格の安定には誰もが神経を使います。でも、「供給を絞る」ことで価格を操作するという考え方には、正直、違和感があります。

農業は、「食べ物を届ける」ことが本質です。需要に応じて生産を調整することは当然あっても、「あるのに出さない」というのは、農家としては倫理的に難しいところがあります。

小規模農家が見捨てられる構造

さらに番組内では、JAなどの中間業者が利益を得る一方で、実際に作っている農家には還元されていないという構造問題も指摘されていました。

これは、果実農家でも同じです。市場に出すにはJAを通すのが一般的。でも、手数料や基準が厳しく、「せっかく手塩にかけた作物が安く買い叩かれる」という現実もあります。

そして、それに対抗するには「農家同士がまとまって、企業のように販売力を持たなければならない」という話もありました。まさにその通り。だけど、現場の農家は日々の作業で手いっぱいで、組織化する余力もノウハウも足りないのが現実です。

つまり、「やれば変えられる」と言いながらも、現場の声や体力を無視した机上の空論になりがちなんです。

米もいちごも、農業は「特別」じゃない

番組の終盤では、「お米が特別視されすぎている」という話が出ていました。農政が米中心に回っていて、他の農産物や、輸出の視点が抜けていると。

これは私も強く共感します。

実際に、いちご農家として「海外に売る」という道を模索したこともありますが、補助金の支給や販路の支援などはまだまだ米中心。野菜や果物は「どうでもいい」とまでは言いませんが、後回しにされている感覚は拭えません。

でも、米もいちごも、農業の一部です。日本の農産物が世界で戦えるだけの品質を持っているのは間違いありません。だったら、米に偏らずに、輸出や企業参入をもっと開いて、「自由でしなやかな農業政策」を目指してほしいと心から思います。

最後に:いちご農家からの提言

「米の備蓄問題」は、単にお米が高くなったという話ではありません。

それは、農業政策の歪み、そして“農業とは誰のためにあるのか”という根源的な問いを突きつけています。

農家である私たちの役割は、命をつなぐ「食」をつくることです。

それは、日々の気候と向き合い、土に触れ、時に失敗し、また次の作物に希望を託すという、非常に地道で泥くさい営みです。

しかし、その営みの先にある“市場”や“政策”が、私たちの努力を無力にするような構造になってしまっては、続けていくことはできません。

だから、私はこう提言したいと思います。

● 在庫があるなら、まずは出して国民の食を守る

米不足が叫ばれているのに、倉庫には大量の備蓄米が眠っている。

これは、農家にとっても消費者にとっても、理不尽でしかありません。

「いつかの非常時」のために蓄えるのは当然ですが、“今”がその非常時であるなら、なぜ出さないのか?

“食の安定”とは、単なる数字の管理ではなく、「毎日のごはん」が買えるかどうかという生活そのものです。

● 補助金によるコントロールではなく、自由な生産と販路の確保を

農家にとって補助金はありがたいものです。ですが、それが過度な生産制限と結びついてしまえば、本末転倒です。

「作りたいものを、作れるようにする」

「売りたい場所に、直接売れるようにする」

これが実現できれば、もっと多くの若者が農業に興味を持ち、地域の未来も明るくなるはずです。

● 農家が“主役”となれる仕組みを、政府と民間で支えてほしい

今の構造は、どうしてもJAや大手業者が主導になりがちです。

でも本来、作る人=農家こそが農業の中心であるべき。

中間で利益を吸い上げられるのではなく、「農家自らが価格を決め、価値を発信できる」仕組みが必要です。

そのためには、行政や企業が“パートナー”として、現場を支える体制が求められます。

● 輸出も視野に入れた戦略的な農政を

日本の農産物は、品質という点で世界に誇れるものです。

いちごも、お米も、野菜も、もっと積極的に世界へ出ていけるポテンシャルを持っています。

しかし、いまだに「国内需要」に縛られ、サク付け面積の調整や過剰な規制に苦しめられているのが現状です。

**「売れないから作らない」ではなく、「売る先を探し、広げていく」**という視点に転換する時ではないでしょうか?

そして最後に、私はこう強く願います。

**「食とは命であり、農とは生活である」**という、揺るぎない原点を、どうか見失わないでほしい。

農業は、誰かの生活を支え、国を支え、未来を育むものです。

その根っこにある“農家”が報われる仕組みでなければ、本当の意味での「食の安全保障」など成り立ちません。

私はこれからも、春先には朝露の中で、真っ赤で甘い、安心して食べられるいちごを作り続けます。

でも、その裏で農家という現場がしっかり評価され、支えられ、そして希望を持てる社会であってほしい――

それが、いちご農家として、ひとりの生産者としての、心からの願いです。

読んでくださり、本当にありがとうございました。

🔗 参考元動画はこちら(YouTube)

コメント