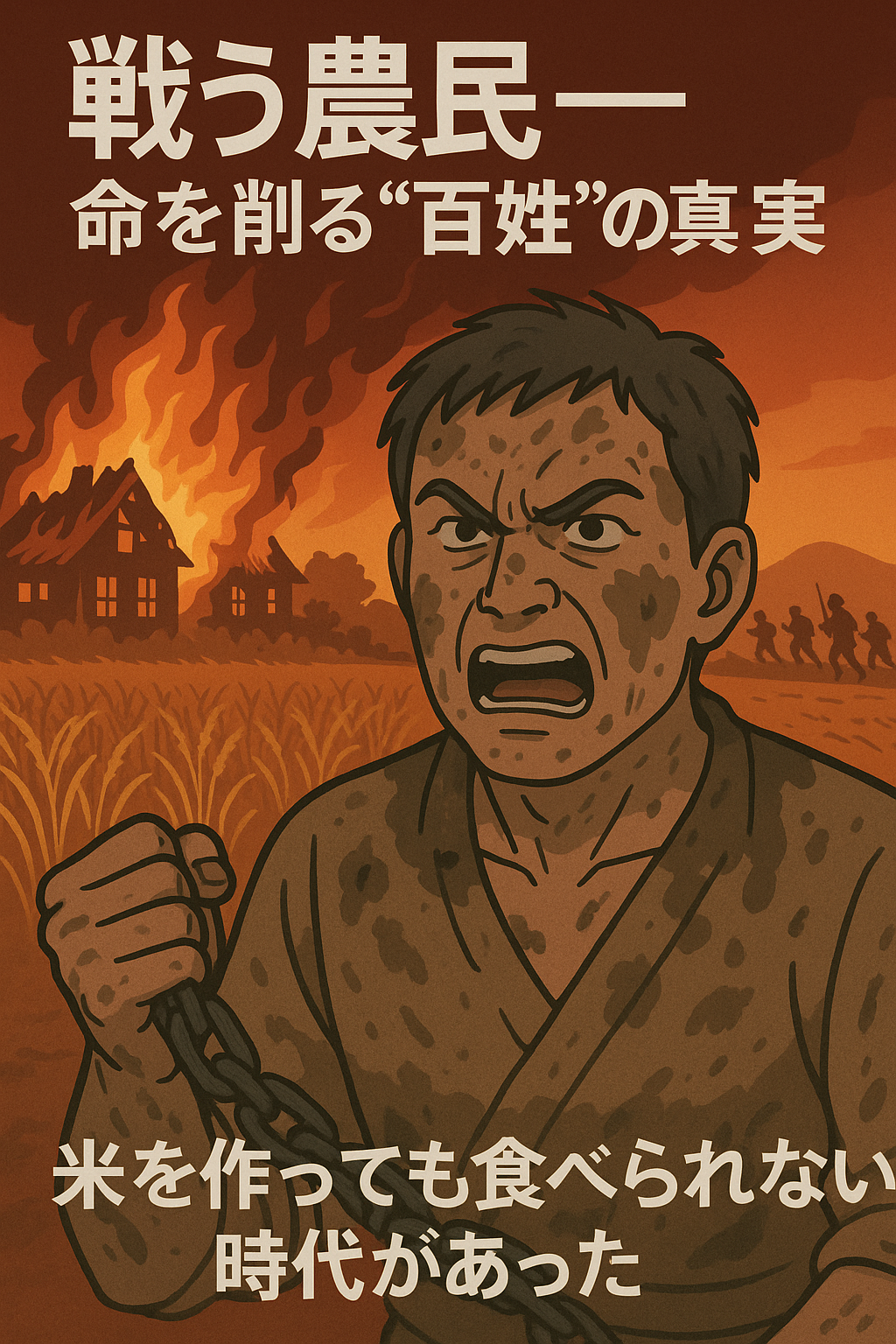

【戦国時代の農民たち】――「ただの百姓」ではなかった、過酷な時代を生き抜いた“無名の英雄”たちの真実

今回取り上げるのは、戦国時代の農民に関するドキュメント動画です。一見すると「ただの百姓の話」かもしれませんが、その実態は、現代に生きる我々の社会構造、税制度、労働環境、ひいては“自由”の意味にまで通ずる奥深いテーマを内包していました。

結論から言えば、戦国時代の農民は、国家という名の巨大な搾取構造の最下層で、知恵と胆力で生き抜いた“無名のサバイバー”たちだったということです。

「米は作れど、食うは他人」──命を削って育てた米が奪われる日常

まず私が最も衝撃を受けたのは、彼らが自分で育てた米をほとんど口にできなかったという事実です。収穫した米の5割、時に6割以上を「年貢」として上納し、残りも災害や盗賊に奪われる。米を口にできるのは“幸運な年”だけだった、という現実。

これは現代で言えば、自分の給料の半分以上を税金として取り上げられ、しかも生活に必要なインフラが整っていないような状態です。

比較として2025年の日本の「実質的な可処分所得に対する負担率」が46.2%と紹介されていましたが、当時の農民は現代以上の過酷な負担率の中、生き抜いていたのです。

戦場と畑の間で──農民は“兵士”でもあった

もう一つ注目すべき点は、農民たちが常に「戦いの準備」をしていたということです。近隣の村との水利を巡る争い、略奪に来る盗賊、そして戦国大名による強制徴発。

彼らは武器を持ち、戦闘訓練をし、村を守るために日々備えていたのです。まさに“兵農未分離”の体現者。

これは現代の会社員が、営業の合間に自己防衛訓練や銃器の扱いを習得するようなもの。どれほど彼らの生活が不安定であったかを物語っています。

子どもも“資産”、生殖も“経済行為”

娯楽が限られた農民たちにとって、「性」は最大の娯楽であり、生殖は家の存続と労働力確保の手段でした。動画では妊娠した女性の家族が「労働力が増えるから感謝」する様子が描かれます。

冷静に見れば、これは極限状態での**“人的資本”の最大活用**です。まさに現代経済で語られる「人的リソース」の元祖的な考え方。

しかも、子供たちは後に略奪対象や“商品”にもなり得る。現代人の感覚からは受け入れがたいですが、これもサバイバルのための現実的判断だったということです。

「出稼ぎ=戦争」だった時代

作物が取れなければ「食べていけない」、だから「戦に参加する」。命がけの労働が、戦国時代の「出稼ぎ」だったのです。

もちろん、戦に出たからといって高い報酬が得られるわけではありません。実際には配給食料や略奪品が目当てであり、戦場ではモラルなどほぼ機能していなかったという事実。商人すら「奴隷市場」で奴隷を“合法的に”売買していたというのですから、恐ろしい時代です。

これを単なる“過去の野蛮”と片付けるのではなく、経済的困窮と国家による制度不備が人をいかに非道に変えるかを、我々は学ぶべきです。

信長と秀吉、それぞれの「農民政策」の功罪

興味深かったのは、織田信長と豊臣秀吉の農民政策の違いです。

信長は農民の年貢を軽減し、「農業に専念させる」体制を整えた。結果、戦争はプロの兵士(傭兵)に任せ、農民からは確実に年貢を回収できるという“合理性”を追求した。

一方、秀吉は農民から武器を取り上げ「兵農分離」を徹底。戦の乱用を防ぎ、結果的に平和な時代へと進めました。

これは現代の「プロフェッショナリズム」や「分業制」と通じる発想であり、労働の専門化による生産性向上という経営視点から見ても理にかなっています。

最後に──現代社会に問われる“人間らしさ”とは

戦国時代の農民の姿を見て、私は一つの問いに辿り着きました。

「生きること」は、いつの時代も過酷で、同時に尊いものだ。では、現代において“人間らしい生活”とは何なのか?

確かに私たちは武装する必要もなく、自由に職業を選べ、家族を守る権利もある。だがその反面、現代人もまた、税・社会保障・過重労働に縛られ、生きる意味を見失いがちです。

一汁一菜の食事でも笑い合えた戦国農民。命を削ってでも守る「我が家」のために闘った農民。

我々は、彼らほど“命を使って生きている”と、胸を張って言えるでしょうか?

おわりに

この動画は、単なる歴史の解説や昔話ではありません。

そこに映し出されていたのは、**「人間としての尊厳とは何か?」**という、極めて現代的で根源的な問いでした。

戦国時代の農民たちは、信じられないほど過酷な環境に置かれながらも、命を削って、家族を守り、村を守り、そして“生きる”ことに必死でした。

彼らは、自らの手で食料を育て、武器を手にして外敵と戦い、時に略奪者にならざるを得ない現実にも向き合っていました。

それは醜さではなく、“生存のための必死の選択”だったのです。

現代の我々は、果たして彼らのように「本気で生きている」と言えるでしょうか?

便利さや豊かさを手に入れた一方で、

“本当に大切なもの”や“人間らしさ”を見失っていないか?

“命”を削っているのは、今の我々かもしれない──そんな皮肉すら感じます。

人間は、いかにして生きるべきか。

社会がどうあるべきか。

そして、我々は「自由」と「安心」を手に入れて、本当に“幸せ”なのか?

この動画が描いた戦国の農民の姿は、過去の記録ではなく、

**私たち自身の生き方を問う“未来へのメッセージ”**なのかもしれません。

歴史とは、決して過去の物語ではない。

**それは「今を照らす鏡」であり、「未来を選ぶための羅針盤」**なのです。

それでは、また次回の解説でお会いしましょう。

あなたの明日が、“人間としての誇り”に満ちた一日となりますように。

🔗 講演元動画はこちら(YouTube)

コメント