日本農業の危機と「嘘が日常化した社会」への警鐘 〜武田邦彦氏の提言を受けて〜

「お米が5kgで2,000円から4,000円に倍増した」——冒頭のこの一言が象徴するように、武田邦彦氏の語りは、単なる価格の上昇という表面的な現象ではなく、日本の根幹を支える「農業」の崩壊と、それに対する国家・国民の危機感の欠如を厳しく指摘しています。ここまで率直に、しかも核心を突いた農業問題の指摘は稀です。

本稿では、武田氏のメッセージをもとに、日本の農政と社会構造が抱える致命的な問題、そして我々国民が取るべき姿勢について考察します。

◆1. 農業の「国家的意義」が忘れられた時代

武田氏は「主食の確保は政府の責任である」と明言しました。この発言に私は深くうなずきました。かつて農業は「国防」と同義であり、国の安全保障の根幹を担っていたのです。現代でもこの考えは変わっていません。特に人口5,000万人を超える国家において、食料自給率が100%を切ることは「国家存続の危機」そのものです。

しかし、今の日本の食料自給率はカロリーベースでわずか38%(氏の指摘では実質10%以下)。これはもはや自給という言葉すら使うに値しません。さらに米不足のような問題が起きても、農林水産省や政府からはまともな説明も対策もない。農地の管理、流通、そして耕作そのものが混乱し、誰が責任を持つのかも不明確です。

農業とは、国家の基盤である——この根本的な認識が、国民にも政府にも欠けていることが、現在の最大の問題ではないでしょうか。

◆2. 農業の「産業化」失敗と構造的な矛盾

現在の日本では、米を作っている専業農家の作業日数は「年間わずか1ヶ月」。もはや「生業」ではなく、「趣味」や「副業」と言っても過言ではない状況です。専業であるにも関わらず成り立たない。なぜか?

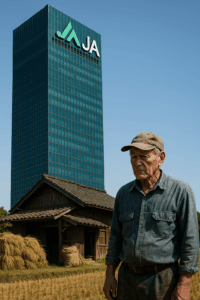

その背景には、農地の小規模化、土地法の制限、自治体との連携不全、そして企業的農業への移行の失敗が横たわっています。氏も指摘するように、「農家が企業にならなければならない」のです。農業の生産性を高め、持続可能な職業として成立させるには、経営的視点が不可欠。しかし現実には、農業法人はうまく機能せず、農協(JA)のような中間団体が利益を吸い上げる構図が出来上がっています。

ここに見えるのは、「実際に汗を流す人」と「制度で利益を得る人」との乖離です。この矛盾が是正されない限り、日本の農業は再生しないでしょう。

◆3. 嘘をつかねば生き残れない社会

最も衝撃的だったのは、「嘘をつかないと農業も研究もできない社会」という武田氏の言葉です。これは農業に限らず、学術界、企業、そしてメディアにも共通する問題です。

有機農業の正当性、有害かどうか定まらない温暖化理論、そして「正義のふりをした印象操作」。どれも「ウケがいい」「国の補助が出る」「研究費が通る」からという理由で語られる、言葉の選別された真実たちです。

「嘘を言うことが前提の事業」ほど危険なものはありません。組織に嘘が染み込むと、いずれ現場は疲弊し、改革も機能しなくなる。今、日本の農業も同じ現象が進行中です。

「嘘をつかなければ潰れる」ではなく、「真実で勝てる仕組み」を再構築する。これが国家の責任であり、国民の知恵でもあるはずです。

◆4. 農業を「高齢者の余暇」とする国の末路

武田氏は農業従事者の平均年齢を「70歳近い」と述べました。これは統計的にも裏付けられており、若年層の農業参入は激減しています。農業が「定年後の趣味」として扱われるなら、それはもはや産業ではありません。

一方で、JAや関連団体に勤める人々の平均年齢は40代後半。この歪な年齢構成も、日本農業の「搾取構造」を如実に表しています。高齢者が耕作し、中間団体が利益を得る。これでは未来がありません。

必要なのは、若者が農業を「夢のある職業」と感じられる仕組み。例えば、農業×テクノロジー(スマート農業)、農業×観光、農業×教育など、多様な価値を融合させることで、農業は再び「最先端の仕事」に変わり得ます。

◆5. メディアと政治の「共犯関係」

米不足の話題すら、ニュースでは十分に取り上げられず、現場の声も封殺される。武田氏は「テレビや新聞は国民ではなく自分たちに向いている」と痛烈に批判しました。まったくその通りです。

メディアが農政の失敗や構造の不備を報じなければ、国民の関心は高まりません。そして政治家も、票にならない農業には目を向けません。こうした「無関心の連鎖」が続く限り、政策は改善されることなく、ますます事態は悪化します。

◆6. 国民の「自覚」こそ最大の改革

結局のところ、武田氏が訴えているのは「国民一人ひとりの意識改革」です。私たちは農業について「知ろうとしない」「関心がない」「他人事で済ます」——これでは未来の子供たちに何を残せるでしょうか。

最低限、自分の家族が食べる米くらいは自分で確保する。地域の農家を応援する。地産地消を意識する。それだけでも、農業の「地盤」は少しずつ回復するはずです。

◆最後に:農業再生は、日本再生の第一歩である

日本の農業が直面しているのは、単なる「米が高くなった」「農業人口が減った」といった表層的な問題ではありません。

それは「地方創生」の失敗であり、国土の管理を放棄することであり、国民の命を守る力を自ら削いでいるという「国家安全保障上のリスク」であり、さらには、嘘や無関心が支配する社会をそのままにするという「倫理的な堕落」なのです。

我々は今、歴史の分岐点に立たされています。

このまま“誰かがやってくれるだろう”と、政治家任せ、行政任せ、メディア任せの思考停止を続けていれば、日本という国そのものが、静かに、しかし確実に力を失っていきます。

逆に、今ここで「農業」に光を当て直し、真実を見つめ、未来に備える姿勢を持てば、私たちは再び、この国に力強い再生の種をまくことができるのです。

農業は、「土を耕し、命を育て、未来をつなぐ仕事」です。

その根本にあるのは、「家族を食べさせる」という、ごく当たり前で、しかし最も本質的な営みです。

そしてその営みが、国としての独立性や、文化の持続性、地域の誇りを支えてきたのです。

今や、米ひとつ取っても、安心して買えない。

その不安を、「景気のせい」「天候のせい」「他国のせい」として片付けていては、日本の再生など夢のまた夢でしょう。

武田邦彦氏の提言は、ただ農業を語ったものではありません。

それは、日本人全体への問いかけです。

「この国を次の世代にどう残すのか?」

「あなたは、この歪んだ構造に、いつまで目をつぶるのか?」

今、求められているのは、一人ひとりの小さな行動です。

スーパーで“地元産”を選ぶこと。

家族や子どもに「農業って大切なんだよ」と語ること。

SNSで農政の問題点をシェアすること。

地方の農家とつながること。

地域の田んぼを守ること。

それが小さなことであっても、積み重なれば確実に「日本再生」の芽となります。

我々が、また耕し直せばいいのです。耕すとは、過去を掘り起こし、未来を植えること。

それは、誰かの仕事ではなく、「あなたの手」で始めることができるのです。

あなたは、この危機にどう向き合いますか?

農業を再生させることは、日本という国家をもう一度立て直すことです。

それが可能かどうかは、「他人」ではなく、**今これを読んでいる“あなた自身”**の選択にかかっています。

🔗 参考元動画はこちら(YouTube)

コメント