ご飯が高くなる時代に、いちご農家として思うこと 〜農業の現場から見る「米価高騰」のニュースを受けて〜

こんにちは。埼玉でいちご狩り農園を営んでおります、個人農家の丹羽です。

普段は真っ赤な苺のことばかり考えている私ですが、今回のCBCテレビ・大石解説を見て、どうしても一農家として何か書かずにはいられない思いに駆られました。

「米の価格が17週連続で上がっている」

「この秋の新米はさらに高くなる見通し」

「種もみが足りない」

「農地が減り続けている」

こうした報道内容は、まさに農業の現場を直撃するものです。いちご農家である私にも他人事ではありません。なぜなら、根っこにある課題は米農家も果樹農家も同じ「農業の構造的な問題」だからです。

■ 米価が高騰する背景と現場のリアル

まず、番組で触れられていた「外産金(がいさんきん)」の話ですが、これは実際に現場でも重要な指標になっています。JAが農家から買い取る価格の目安として提示する金額です。これが去年よりも60kgあたり6,000円も高くなるとなると、確かに市場価格も上がります。

しかし、ここで強調しておきたいのは「じゃあ農家は儲かるのか?」というと、決してそうではないということです。

資材高騰、燃料費高騰、人件費の上昇…。

収入が増えるどころか、支出の方が圧倒的に増えてしまっているのが現状です。

例えば、私たちいちご農家でも、ビニールハウスを温めるための重油代が去年に比べて1.3倍になっています。農薬も肥料も、以前のように気軽に買えません。米農家も当然同じ、いやそれ以上の苦労をされています。稲作は広大な土地を使いますから、資材や燃料の使用量も桁違いです。

■ 種もみ不足という“見えていた未来”に手が打てなかった現実

今回の報道で「種もみが足りない」という言葉が何度も出てきました。これも非常に大きな問題です。

種がなければ作物は作れません。

当たり前のことなのに、その準備が間に合っていない。

しかも、農家が「増産してくれ」と国から言われたのは、今年の2月だったといいます。

種もみの準備は前年の4月には始まっているというのに、なぜ国はもっと早く方針を示せなかったのか…。

現場を知らない机上の計画が、いかに無理があるか。

農家にとっては痛感する事例です。

これはいちごの苗づくりでも同じで、苗づくりは半年以上前から準備を始めます。

「今から増産して」と言われても、土づくり・苗づくり・天候対応と、時間が必要なのです。農業は”自然”が相手。行政スケジュールでは動けないのです。

■ 農地がなくなるという日本の未来の危機

さらに、愛知県の例として「田んぼが半分に減っている」というデータには、正直言って背筋が凍りました。これは決して他人事ではありません。私がいる埼玉でも、田畑が太陽光パネルに変わり、宅地や物流倉庫になっていくのを日々目にしています。

農地というのは、1度失われるとそう簡単には元に戻りません。

「増産しよう」と思っても、土地がなければ不可能です。

それに、土地があっても、そこを耕す“人”がいなければ、やはり作れない。

高齢化と担い手不足も、農地減少と同じくらい深刻です。

「農地を守るには人を守らないといけない」

これはいちご農家をしていて日々感じることです。

アルバイトもパートさんも年々集まりにくくなっていますし、技術の継承も難しい。

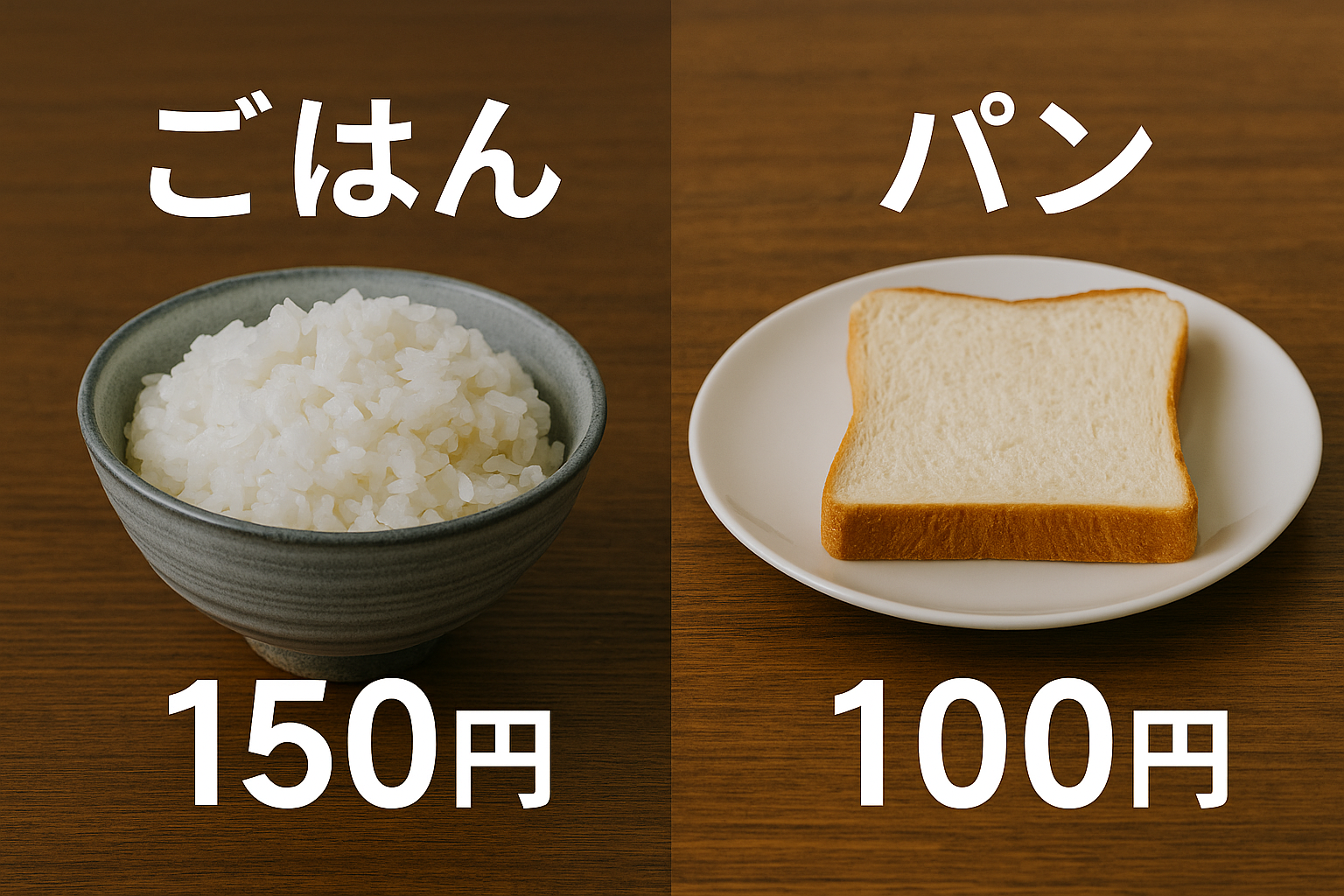

■ “パンよりご飯が高い”は時代の転換点か

今回のニュースの中で、特に衝撃的だったのが「ご飯1膳がパン1枚より高くなった」という一節です。これを聞いて、「ああ、ついに時代が変わったな」と感じました。

かつては「米離れ」が問題視され、「パン食が増えている」と言われていました。

それが今では、価格の問題で「パンの方が安いから」と選ばれる時代です。

しかしこれは、本当にいいことなのでしょうか?

食の安全、安心、そして日本の農業を守るという視点から見れば、米は単なる主食以上の意味を持ちます。私はいちご農家ですが、やはり日本の食文化の中核は米だと思っています。

それが「高いから買えない」となってしまうのは、文化の崩壊に繋がると感じます。

■ 農業の未来のために、今できること

では、こうした現状を打破するにはどうすればいいのか?

ニュースでも農家の方が訴えていたように、

「官僚には一度田んぼを見に来てほしい」

「机の上ではなく、泥の中の現場を知ってほしい」

これに尽きると思います。

現場を知らなければ、効果的な政策は打てません。

そして、政策だけではなく、私たち消費者・生産者・流通関係者、それぞれが“農業の未来”に当事者意識を持つことが大切です。

いちご農家の私も、もっと地域の農家と連携して、種の保存や農地の活用方法など、できることを模索していきたいと思います。

■ 最後に:いちご狩り農家の私から、心から伝えたいこと

今回の報道を見て、「農業って本当に大変そうだな」と感じた方も多いかもしれません。

実際、その通りです。天候にも、経済にも、政策にも左右される。

体力も時間も、そして気力も必要な仕事です。

でも、それでも私は、農業を「誇れる仕事」だと思っています。

畑で土に触れ、自然のリズムに合わせながら作物を育てる。

朝露に濡れた葉を見て季節の移ろいを感じたり、やっと実ったいちごに初めて色がついた時のあの喜び。

そして何より、お客様がいちごを食べて「うわ、甘い!」「こんなおいしいの初めて」と笑顔を見せてくれた瞬間。

その一瞬のために、私たちは毎日を積み重ねています。

この“喜びの循環”こそが、農業の本質であり、魅力なのです。

だからこそ、守らなければならないと強く思います。

お米も、野菜も、果物も、そしてそれを育てる農地も、人の手も――

日本の農業は、未来の食卓を守る“基盤”です。

「高いから外国産にしよう」

「安い方がいいから農家のことは知らなくていい」

そう思ってしまうのも、生活者としては当然かもしれません。

でも、どうか知ってほしいのです。

安さの裏側には、苦しんでいる農家がいます。

安定していたはずの食の安全も、少しずつ壊れつつあります。

だから私は、お願いしたいのです。

どうか、価格だけを見ずに「日本で作られたもの」を選んでください。

たとえ少し高くても、日本のお米、日本の野菜、日本のいちごを、手に取ってください。

それが農家にとっては、何よりの支援であり、未来への希望になります。

そして、できれば――

休日に近くの農園や直売所に足を運んでみてください。

農家と話してみてください。

きっと、これまでとは違った食の見え方が見つかるはずです。

農業は「遠い誰かの仕事」ではなく、「私たちの暮らしの一部」です。

私も、いちご農家として、ただ苺を育てるだけでなく、こうして現場の声を届けていく責任を感じています。

声を上げていきます。

これからの農業を変えるために。

食卓を未来につなぐために。

どうか、私たちの声に耳を傾けてください。

そして、あなたの一歩が、日本の農業を守る力になることを、覚えていてください。

🔗 参考元動画はこちら(YouTube)

コメント