【感想ブログ】日本農業の“構造的な病巣”に斬り込む──令和の米騒動とJAの存在意義

2025年3月に公開された政経電論TVの「【米騒動】米価格を釣り上げている○○の全てを暴露します。」は、井川意高氏がJA(農業協同組合)の深層構造を鋭くえぐる、非常に重要な問題提起の動画でした。政治家、メディア、そして農業そのものがいかに既得権益の中で腐食しているかが、ここまで具体的かつ生々しく語られたことは、近年稀ではないでしょうか。

結論から言えば、これは“令和の米騒動”などという軽い表現では片付けられない、日本の国家機能、特に「食と安全保障」の中枢が機能不全に陥っている。

JAとは何か──“誤助”が“利権帝国”に変貌した

本来、JA(農協)は「農家の相互扶助」「共同経済活動」を目的とした“善意の組織”でした。戦後の農地改革を経て、日本の農民が地主制度から解放され、「農業で食べていける社会」を築くために必要な金融、物資供給、販売の支援体制を担っていたのです。

しかし現実はどうでしょうか?

動画でも語られていた通り、JAはもはや農家を守るどころか、“農家から搾取する側”に回ってしまっている。事実、農家からの自由な流通を妨害する、JA非加入農家への圧力、自爆営業の強要、赤字の共済事業、住宅ローン事業など、本来の農業とは無関係の金融・物販活動にまで手を伸ばしています。

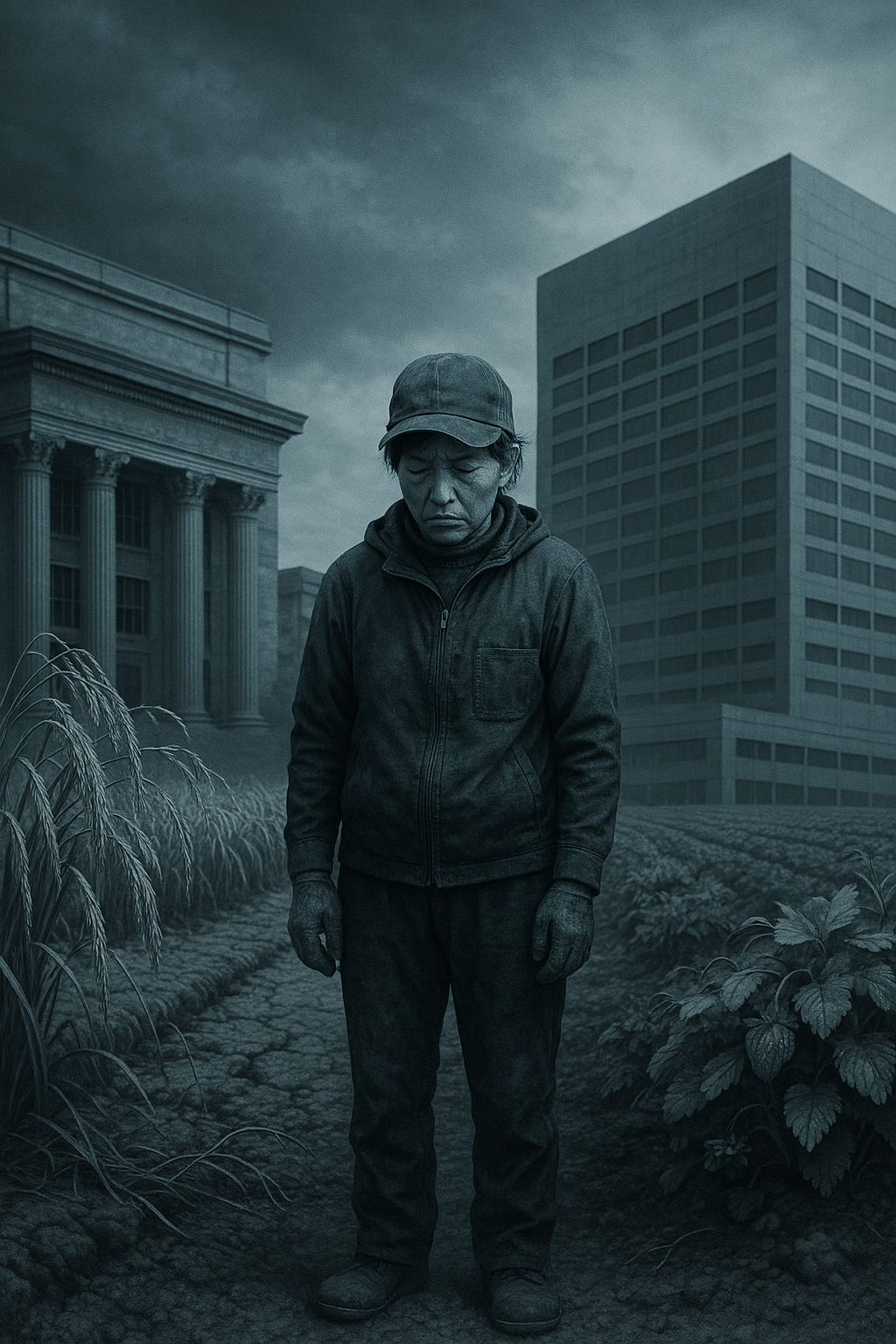

「農家のパートナーではなく搾取者だ」とのコメントに、農業現場の悲鳴が如実に表れています。

米価高騰の本当の理由──政治・JA・農水省の“三位一体”構造

近年の米価高騰、米不足騒動について、「米の作付けを減らせ」という“減反政策”が継続されていること、そして政府の備蓄米の流通がわずか0.3%という異常事態が指摘されています。背景には、農林中金(農林中央金庫)の赤字補填のために必要な収益源として、コメ価格を人為的に操作し続ける構図があるのではないか、という疑念が強く浮上しているのです。

要は「米価は高い方がいい」、そうでなければ赤字をカバーできない。だがそれで被害を受けるのは誰か? 消費者と、最前線の農家です。

特に印象深かったのは、ある農家の体験談。「余った米をJAを通さず直接販売しようとしたら、JA職員から脅迫まがいの電話を受けた」と。これは完全に独禁法に抵触する可能性のある行為です。

JAの金融依存体質──農業の“共助”から“共搾”へ

動画で暴露されたもう一つの核心、それは「JAは農業組織ではなく、金融機関である」という冷徹な事実です。

現に、JAの主たる収益は共済(保険)と金融事業であり、本来の農業支援事業は軒並み赤字。だからこそJAは保険や住宅ローンを農家や職員に自爆営業で押し付け、自らの収益を確保しようとしている。もはやJAとは、農業の仮面を被った“金融と物販の総合商社”であり、それを支える農家や地方住民は単なる「養分」に過ぎないのです。

JAの改革は可能か?──抜本的な“株式会社化”しか道はない

では、どうするべきか?

私の答えは明快です。「株式会社化」です。

農業協同組合法という“聖域”を見直し、JAの共済や金融部門を分離・民営化することで、本来の農家支援機能だけを残すべきです。営利追求が目的の保険事業や物販事業を同一組織で展開することこそ、最大のコンフリクト(利益相反)なのです。民間保険会社が共済を、民間銀行が融資を行う環境にすれば、健全な競争と選択肢が生まれます。

「自由競争は悪ではない」「保護の名を借りた独占こそ最大の悪」であると、私は強く主張します。

政治とJA──腐敗の温床とその解体へ

そしてこの問題の根幹にあるのは「政治とJAの癒着」です。

自民党とJAの選挙協力関係は周知の事実。JAは1000万人規模の組織票を持ち、族議員を国会に送り出すことで農水省・農林中金・JA全体の構造を強固にしてきました。実質的にこれは「国家を揺るがす業界団体」であり、まるで“票田を盾にした政治的マフィア”です。

その象徴が「準組合員問題」。実態として農業に関与しない都市住民が組合員になり、JAに利益をもたらしているにも関わらず、ガバナンス上は何らの発言権も持たない。この制度の矛盾を正せなかったことが、JAの“外部批判を受け付けない鉄壁の体制”を許してしまったのです。

未来への処方箋──真に農家を支えるための道

私が考える農業再生の道は、次の3点に集約されます。

- JAの金融・共済事業の分離・民営化

- 農地の流動化と株式会社の参入解禁

- 真に努力する農業者への直接支援と選別的補助

また、若手農業者や農業法人が自由に挑戦できる環境整備を急ぐべきです。現状のように「努力している人が報われない」構造こそ、農業の衰退を加速させているのです。

最後に──JA問題は“日本の縮図”である

JA(農業協同組合)の問題を、単なる「農業業界の歪み」として片付けてはいけません。これは、戦後日本が抱え続けてきた構造的病理の結晶とも言える問題です。そしてその病巣は、今や私たちの生活の根幹である「食」にまで深く入り込んでいます。

言い換えれば、JAの問題は“農業の問題”ではなく、“日本という国の問題”そのものなのです。

戦後の焼け野原から立ち上がる中で構築された制度は、「国民を守る」「弱者を支える」という大義名分のもとに作られました。JAもまた、そうした文脈で生まれた組織です。しかし70年以上が経過し、社会も人口構造も、国際情勢すら大きく変わった今なお、かつての枠組みと論理が温存され続けている──そこにこそ、日本の最大の病理があるのです。

その象徴が、JAです。

● 利権の温床となった協同組合

● 外部からの監査を拒む“閉鎖社会”

● 地方における情報・競争の遮断

● 利用者よりも組織存続が優先される“自転構造”

これらは、地方の医師会・建設業界・郵政・教育現場など、他分野にもそっくりそのまま当てはまります。つまり、JAの構造問題は「日本型システム」の一端に過ぎないということです。だからこそJAだけを問題視して終わるわけにはいかないのです。

そして、この“変化を拒む日本”を支えているのは、我々国民の無関心や諦念であることもまた事実でしょう。「なんとなく今のままでいい」「どうせ何も変わらない」──そんな空気が、こうした既得権益を延命させ続けてきました。

井川意高氏の指摘は、過激に聞こえるかもしれません。しかし、耳をふさがずに聞けば、その本質は明快で論理的です。私も同様に、こう断言します。

「農業は守るべきだが、JAは守るべき存在ではない」

本来、守るべきは“組織”ではなく、“人”です。

地方で汗を流し、知恵を絞って農業に人生をかけている人々──彼らに必要なのは、閉鎖的な既得権構造ではなく、自由と選択と正当な評価がある健全な環境です。

そのためには、「真に必要な支援」を見極め、「不要な特権を切除する」こと。そして、国全体で“改革に向き合う覚悟”を持つことです。

日本がこれからも「食の安全保障国家」であり続けるために。地方が疲弊から再生へと転じるために。私たちは、たとえ痛みを伴ったとしても、変化と対峙する勇気を持たねばなりません。

JA問題とは、日本という国が抱える縮図であり、私たち全員の問題なのです。

🔗 参考元動画はこちら(YouTube)

コメント