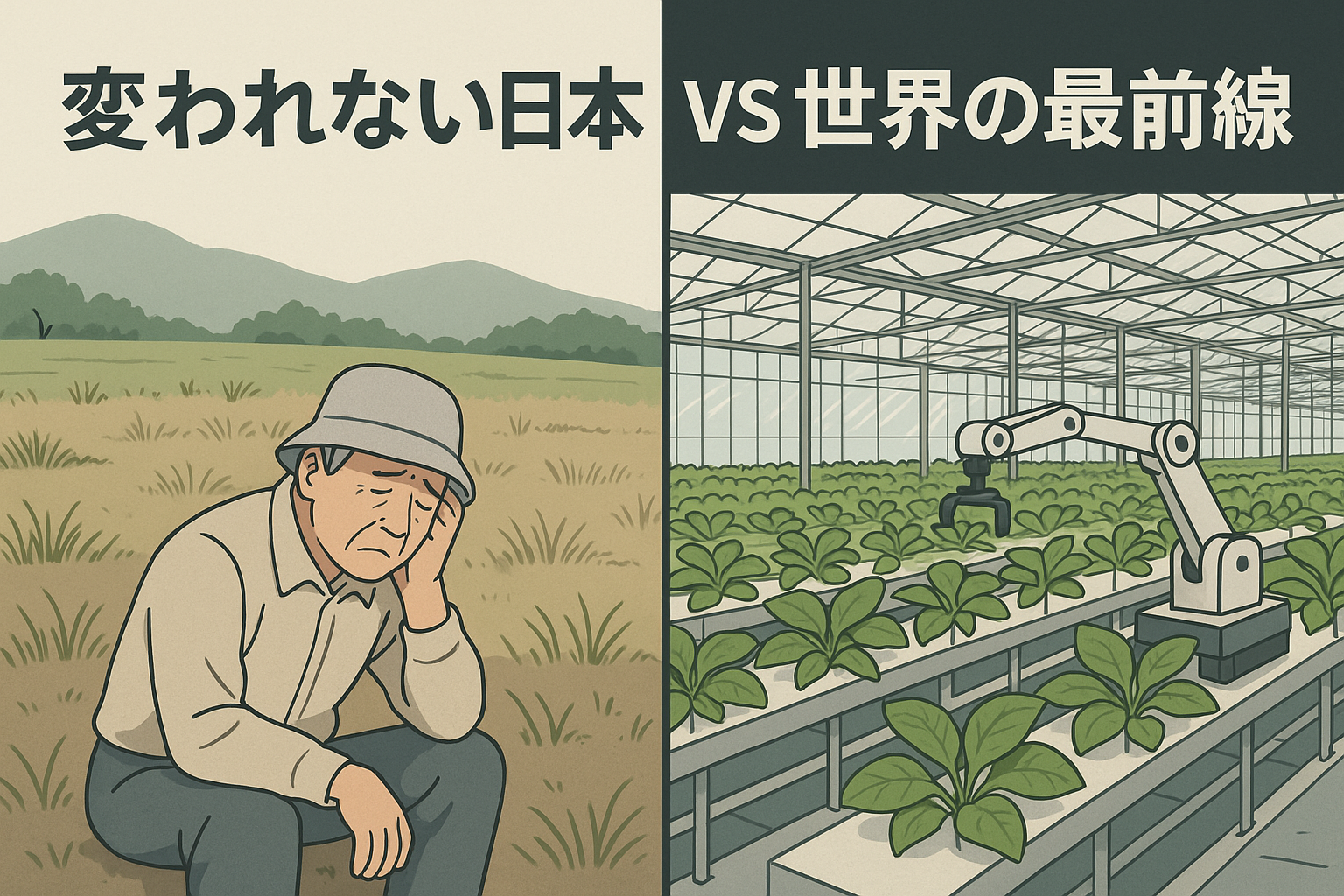

日本の農政・食糧政策に突きつけられた現実と提言:変われない国・日本が直面する真の危機とは

日本の農業・食糧政策に関する今回の講演内容は、まさに目から鱗の連続であり、日本の“胃袋”を誰がどう支えるのか、という本質的な問いを突きつけるものでした。戦後から現在に至るまで80年以上にわたり、変わらずに続く農水省(脳水省)体制への痛烈な批判は、単なる感情論ではなく、構造的問題への冷徹な分析に裏打ちされています。これは、政治、行政、産業、そして国民の「意識の老化」が招いた複合的な国家機能不全です。

まず、農業人口が戦後50%から現在1%にまで激減しているという事実。この数字だけを見ても、制度がいかに現実と乖離しているかは明白です。しかも、平均年齢69歳。担い手は高齢化し、次世代の農業従事者の確保もままならない一方で、農業を「既得権益」として握りしめる構造が温存されています。この高齢化は、単なる就労人口の話ではありません。もし「いざ」という時に油が入らず、機械も動かせない状態になれば、日本の食料安全保障は脆くも崩壊します。

米の自給率100%という虚構

「日本は米だけは自給できるから大丈夫」——この神話の裏に隠された実態は、ほとんどの農家が高齢者であるという事実です。機械はあるが油が入らない、若者は農業に戻らない、JAが握る流通網は硬直化し、農産物価格は上がる一方。米価の高騰や備蓄米の放出が価格に反映されないのも、JAの買取構造が市場原理を歪めているからに他なりません。つまり、消費者と生産者の双方が疲弊する不健全な仕組みがここにあるのです。

日本の農政を誰が担っているのか?

講演で繰り返し語られた「脳水省ではなく、農民魚民省である」という指摘は極めて的を射ています。もはや日本の農水省は国民の食を支えるのではなく、既得権益の擁護者に過ぎません。票田としての農協との蜜月関係が政治の透明性を損ね、制度疲労を引き起こしている構造。ここにあるのは、「既に農業を生業としない者」たちが「農業の恩恵」だけを享受するという、形骸化した“農民国家”の縮図です。

世界は変わっている。なぜ日本だけ変われないのか?

講演では、オランダやノルウェー、スイスなどの例が詳細に取り上げられました。九州ほどの面積しか持たないオランダが、アメリカに次ぐ農産物輸出国になっている現実。乳製品や花卉、ハウス栽培といった**「付加価値型・輸出志向型」農業**への大胆な転換と自動化、そしてトレーディング体制の構築。スイスの有機農法特化戦略、ノルウェーの徹底した水産資源管理など、先進国としての成功モデルがここには存在します。

対して日本は、国内の小規模・高齢化・非効率体制のまま、変革を拒んできた。変わるためのモデルは世界中に存在しているのに、それを「見ない」「学ばない」「真似しない」——まさに“変われない国”です。

真の改革提言:「胃袋省」か「農業産業庁」か

提言の柱は2つ。1つは、食料を“国民の胃袋”として捉えた「胃袋省」の創設。もう1つは、農業・水産業・林業を産業として再構成する「農業産業庁」の設置。いずれも、「既得権益構造」から「経済と命を支える公共資産」へと農政をシフトするものです。

また、外国人のオーナーシップ導入という視点も極めて現実的です。現行の技能実習制度では、働き手は確保できても、定着しません。日本人の若者が戻らない以上、「育て、任せる」という発想が必要です。7年の教育制度で農民になれるなら、外国人にも同等の道を用意するべきでしょう。

国産神話を疑え。味覚は“耳”にある

また、産地偽装の話も非常に象徴的です。日本人の“味覚”が「耳で聞いた情報」に左右されているという現実は、国産ブランドの脆さを物語っています。真に「おいしい」「安全」なものを判断する目と舌を持たずに、感情とイメージだけで農業を評価する。これでは真の食料政策は成り立ちません。

出口戦略はある。やる気のない集団から脱却を

JAの持つ1.9兆円の損失、200億円のシステム失敗、肥大化する農協職員数と役割の曖昧さ——このすべてが「責任のない組織」がもたらした弊害です。民間なら淘汰されて当然の失態が、公共性の名のもとに延命され続けるこの国の農政は、もはや健全とは言えません。

解決策は明白です。「やる気のある者に任せる」「市場原理を導入する」「技術と資本で世界最適地に挑戦する」——これが生き残る唯一の道です。

結び:日本の“食”の未来を守るのは、過去ではなく“選択”である

農業は、もはや“懐かしさ”や“美しい風景”の象徴ではありません。それは命を支える産業であり、グローバル経済と直結する戦略的資源です。だからこそ私たちは、「農業=ノスタルジー」という幻想を脱ぎ捨てなければなりません。

今求められているのは、生産者の高齢化や耕作放棄地といった表層的な問題への対処ではなく、生産・流通・販売・消費のすべてを俯瞰したサプライチェーン全体の再設計です。そして、その再設計には、世界と伍するだけの「競争力」と「持続可能性」が必要不可欠です。

オランダが小国ながらも農業輸出で世界第2位の地位を確立したように、日本にも技術と知恵、そして“変わる意志”さえあれば道は拓けるはずです。逆に言えば、変わらなければ衰退するだけ。それは他国との比較だけでなく、日本国内でも格差として顕在化し、結果的に“食べられる人”と“食べられない人”の格差を生むでしょう。

行政は変わらず、制度は古く、政治は票田を守るために動く。そんな構造に頼っていては、私たちの胃袋、そして未来の子どもたちの命までもが危うくなります。だからこそ、「誰かが何とかしてくれるだろう」という意識を捨て、自分ごととして考える視点が重要なのです。

農業を“保護する対象”ではなく、“育てる産業”へ。

票田ではなく、マーケットへ。

守るのではなく、攻める農業へ。

今、日本人一人ひとりが選ぶべきなのは、過去の延長ではなく、未来へつながる選択です。この講演で語られた数々の提言は、決して評論や皮肉ではありません。むしろそれは、「変わるための現実的な処方箋」として、私たちに与えられた最後のチャンスかもしれません。

未来の食卓に何を並べるのか——それを決めるのは、今この瞬間の私たちの選択です。

🔗 講演元動画はこちら(YouTube)

コメント